L’onomatomancie était une divination pratiquée à l’aide du nom d’une personne, I’idée étant que le nom d’une personne la destinerait plus ou moins. Balzac y croyait fort, mais est-il un seul romancier, un seul écrivain qui le néglige ? La question est double au demeurant : on peut affubler un personnage d’un nom qui évoque ses qualités ou ses défauts mais notre nom patronymique engagerait-il peu ou prou notre vie, nos réactions et nos desseins ? Alfred de Musset aurait-il pu écrire l’oeuvre d’Emile Zola, et réciproquement, Patrice de la Tour du Pin celle d’lsidore Ducasse ?

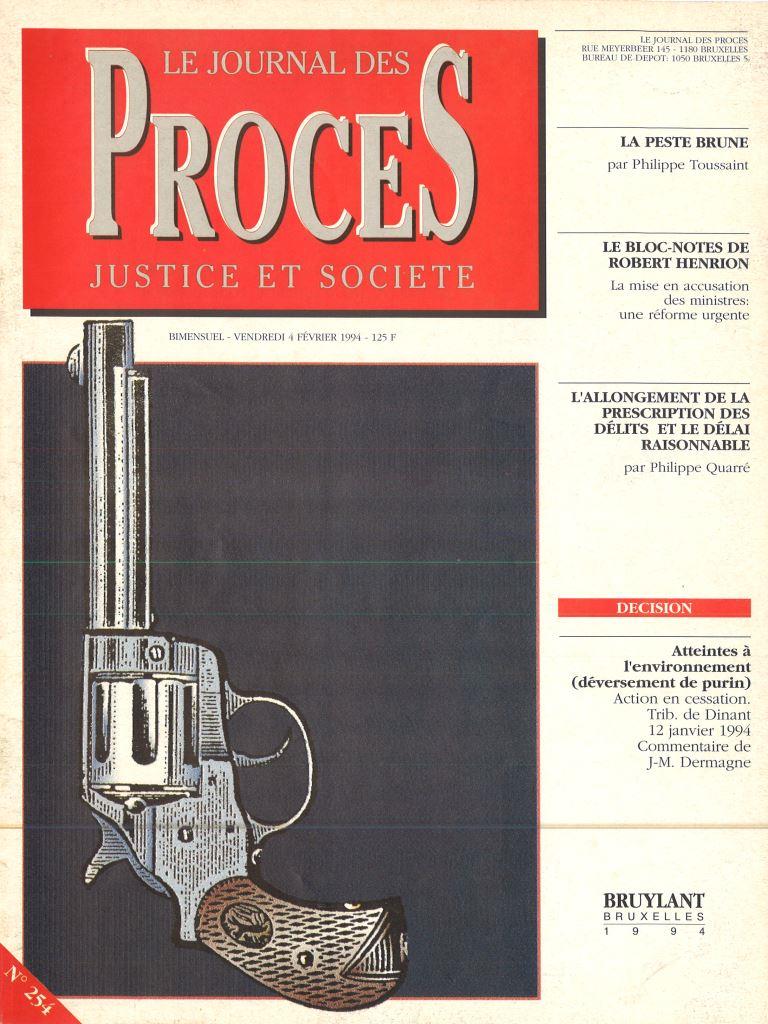

Quand Balzac appelle un de ses personnages les plus fameux Vautrin, on ne manque pas de se dire que c’était “bien trouvé”. Il y a dans ces deux syllabes qui éclatent comme des coups de pistolet quelque chose qui colle étonnement à ce forçat en rupture de ban, à cette force de la nature. Maeterlinck a poussé le plus loin peut-être cette sorte d’onomatopée de l’âme et du cœur avec La Princesse Maleine ou Pelléas et Mélisande, soit des noms dont on serait tenté de dire que toute l’œuvre découle.

Comment passer pour une brute quand on s’appelle de Musset ? On écrit fatalement La Nuit de Mai ou On ne badine pas avec l’Amour – même si nous savons aujourd’hui par les Mémoires d’une prostituée qu’il se conduisait comme une brute dans les bordels, chose qu’il se flattait sans doute de garder secrète à jamais. Ainsi, l’onomatomancie ne prononcerait que sur l’apparence des êtres et, à la limite, Vautrin aurait-il pu écrire des bluettes, tout aussi secrètement qu’Alfred rompait avec son nom en traitant de manière révoltante une femme dont peut-être il se souvenait aussi en parlant d’un “cou blanc, délicat, se penche et de la neige effacerait l’éclat…“

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…