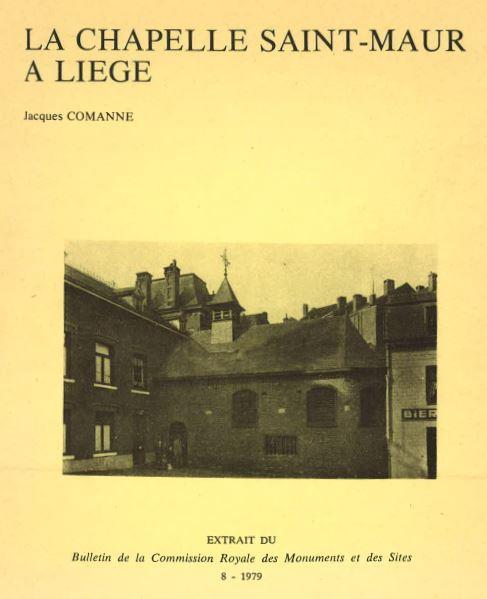

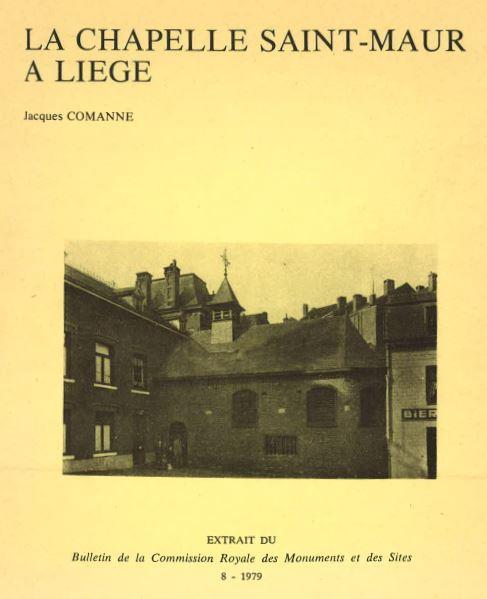

[Extrait du n° 8 du Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites (1979)] “Au n°64 de la rue Saint-Maur, à Liège, sur le plateau de Cointe, s’ouvre une petite chapelle aujourd’hui bien méconnue des Liégeois. Ce modeste édifice du XVIIe siècle fit partie, jusqu’à la Révolution, de l’ermitage de Fragnée, et connut, jusqu’à une date récente, un pèlerinage fort fréquenté.

En 1402, un premier oratoire est élevé à cet endroit par Henri de Neuss, évêque de Sidon et auxiliaire de Liège; il est consacré, selon Gobert, à la Vierge et à saint Mathieu. Il se dressait sur des terrains appartenant à l’abbaye de Saint-Laurent.

En 1466, les moines de I’abbaye, chassés par la guerre, sont réfugiés à Huy. L’un d’eux, Gérard de Gingelom, est le premier à recueillir une légende locale sur la vie d’un ermite nommé Mort, décédé en 613. Ce curieux prénom avait pour origine le miracle opéré par Notre-Dame de la Vignette à Huy, qui ressuscita l’enfant mort-né que ses parents présentaient à son autel. Le nom aurait été ultérieurement orthographié Maur, dans certaines régions, par confusion avec le saint abbé angevin. Dans la région hutoise, cependant, la graphie d’origine prévaut.

De cette légende, Gérard de Gingelom nous a donc conservé la version écrite la plus ancienne, au demeurant succincte.

La légende hutoise et le culte dont I’ermite était l’objet dans la région semblent avoir frappé les bons moines de Saint-Laurent. Quoi qu’il en soit, dès le XVIe siècle, l’ermitage de Fragnée, relevant de leur abbaye, est couramment placé sous le vocable de saint Maur.

Au XVIIe siècle, l’ermite, désigné par le Chapitre de Saint-Lambert, dispensait l’instruction aux enfants du voisinage, et les pèlerinages s’étaient multipliés. L’oratoire de l’évêque de Neuss fut remplacé par l’édifice actuel, grâce aux largesses de deux grands personnages. Pierre (de) Rosen, prévôt de Saint-Jean I’Evangéliste, archidiacre de Campine et chancelier du prince-évêque, possédait à Fragnée, au bord de la route de Cointe et au pied même de la colline, une belle demeure de campagne, encore debout et connue sous le nom de tour Rosen. Ce grand personnage intervint donc à titre de voisin dans les frais de reconstruction. L’autre bienfaiteur fut l’abbé de Saint-Laurent un des premiers personnages de l’Etat, Guillaume Natalis (l’ermitage, ne l’oublions pas, dépendait de cette abbaye). Deux vitraux du chœur rappelaient leur souvenir.

En l’absence d’autres documents, nous devons nous fier, pour la date de construction de la chapelle, aux inscriptions du bâtiment lui-même. La façade de la rue Saint-Maur porte, encastrés, une série de blocs de tuffeau, dont I’un donne la date de 1673. Sur la même façade, le claveau axial de la porte, avec un blason martelé, donne la date de 1674. La façade arrière, au nord, présente, elle aussi, un bloc de tuffeau inscrit, avec la date de 1673. Le vitrail commémoratif subsistant dans le chœur, et le vitrail aujourd’hui disparu, donnent également 1673. Le premier porte en outre une date amputée des deux derniers chiffres. Ce pourrait être la date du début des travaux, puisque le verbe employé est posuit.

Le verbe utilisé après est renovatur : il indique très certainement la date de l’achèvement des travaux de reconstruction ; il ne peut s’agir d’une restauration, l’édifice étant alors tout neuf. On peut donc admettre la date de 1673 pour l’achèvement des travaux, avec pose des vitraux du chœur. La porte d’entrée aurait été achevée l’année suivante.

Le problème posé par le vitrail de Pierre de Rosen est complexe. En effet, le prévôt est mort en 1666 ; la chapelle a donc été terminée assez longtemps après son décès. La première date aurait alors commémoré son intervention matérielle, la seconde rappelant l’achèvement. Signalons que le testament de Pierre de Rosen, conservé aux Archives, ne fait aucune mention de la chapelle…”

La suite en téléchargeant la plaquette, ici…