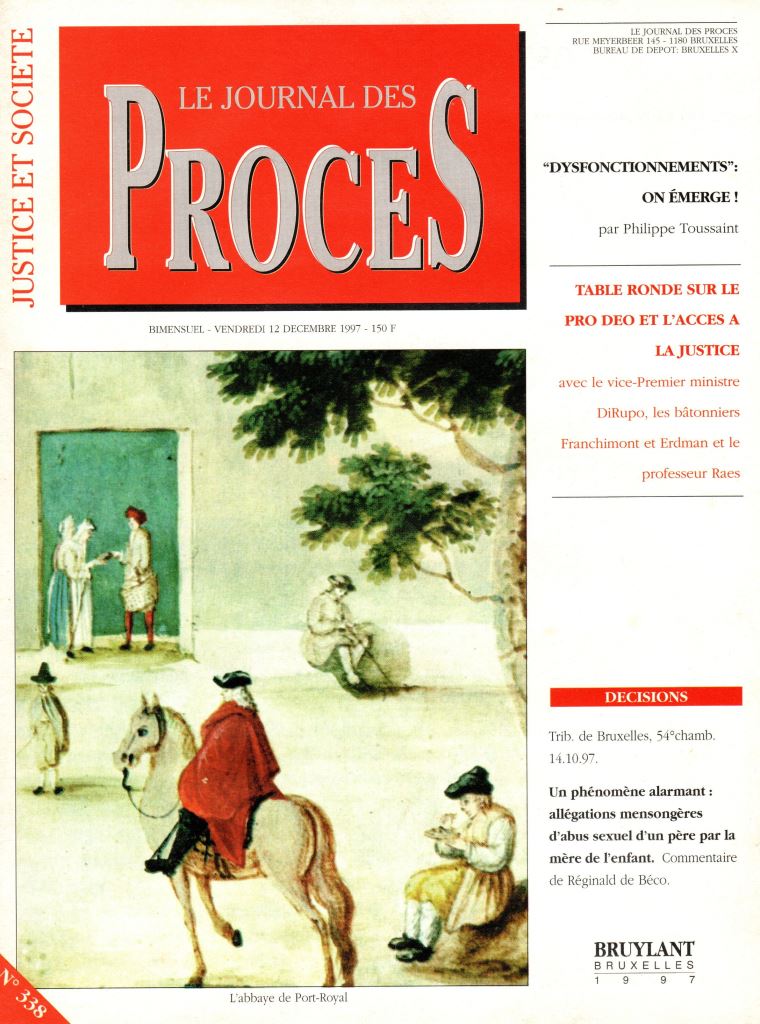

Notre illustration de couverture est une gouache montrant I’abbaye de Port-Royal-des-Champs, près de Chevreuse, dans les Yvelines, vers 1640, havre de paix mais aussi haut-lieu de la pensée. Pascal y écrit son Entretien sur Épictète et Montaigne et ses Lettres provinciales. Bien d’autres grands esprits hantèrent Port-Royal, de Mme de Sévigné à Racine et à Jansénius, plus tard recteur de l’Université de Louvain et auteur de l’Augustinus où il reprit la doctrine de Saint Augustin sur la grâce et la prédestination.

En 1627, la mère supérieure Marie-Angélique Arnaud avait instauré l’élection triennale des abbesses, donc à temps, comme on parle de le faire pour les chefs de corps dans la magistrature belge où ce serait cinq ans, renouvelable une fois, tandis qu’à Port-Royal, c’était trois ans non renouvelable.

Sous la Fronde, l’abbaye fut un refuge combien précieux. Tout n’y était que calme, pauvreté et méditation. Une des mères supérieures écrivit : “Nous avons toujours été environnés des plus cruelles troupes du monde, qui ont ravagé notre pays avec toutes sortes de cruautés sacrilèges. Ces messieurs de Port-Royal avaient tous repris leurs épées pour nous garder et ont fait de bonnes barricades”. Quelle économie de mots ! Non “ce pays” mais “notre pays” et ce qualificatif de “sacrilèges” qui en dit tellement plus que quelque logorrhée !

Cette paix, que respire notre illustration, ne dura point. Cette sale bête de Louis XIV dépêcha, en 7664, deux cents gardes du Lieutenant de police et une nuée d’exempts qui envahirent I’abbaye, expédièrent les religieuses les plus influentes dans des couvents où elles furent traitées avec beaucoup de dureté, les autres étant purement et simplement livrées à la soldatesque. Les tyrans n’aiment pas les havres de paix, ailleurs que dans leurs palais.

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…