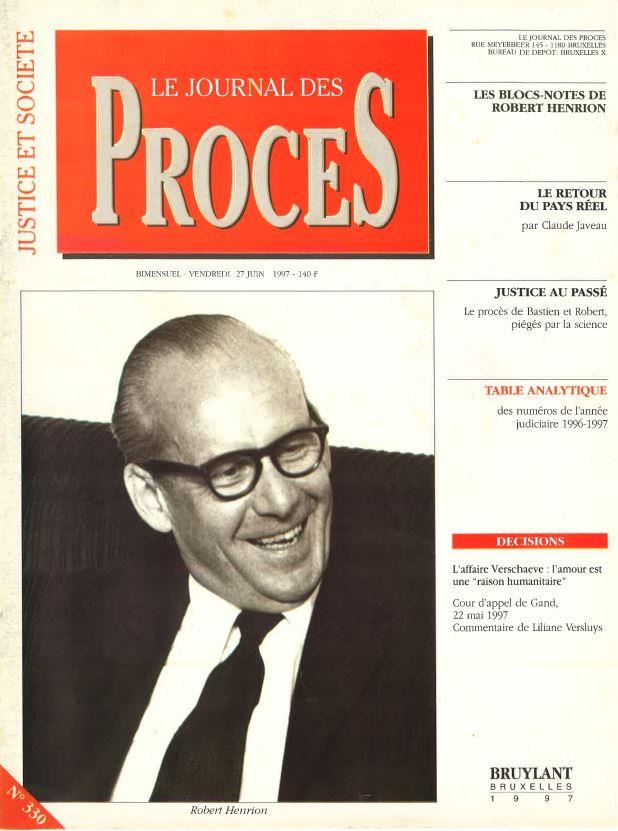

Dans ce petit groupe que nous formons, nous savons que sa qualité d’angle était la simplicité. Ce grand esprit qui s’est éteint, ce cœur qui a cessé de battre n’attachaient nulle importance à ce qui anime si souvent ceux que pourtant il ne méprisait pas, parce qu’il ne méprisait personne. L’humour était son arme, mais si supérieurement réservé qu’on ne pouvait en prendre ombrage.

Il serait superflu de dire à quel point nous mesurons notre perte et que notre société civile, politique, savante devrait se souvenir amèrement que celui qui fut un des plus écoutés ne fut presque jamais entendu. Ce n’est pas l’objet de cette brève méditation mais plutôt que Robert Henrion hissait ses interlocuteurs au-dessus d’eux-mêmes, leur indiquait ce qu’ils pourraient être s’ils en avaient le courage, la générosité, la lucidité. Quoi d’autre, sinon l’amour de son épouse, Marlise, de sa fille, de ses fils, et cette éternelle sauvegarde, le travail ?

Sa mort, peu le savent, fut un exemple de dignité, de tendresse aussi, l’une n’allant pas sans l’autre. Secoué d’une poigne de fer par le mal, il conservait sur son lit d’hôpital la grandeur d’un homme dont l’existence avait un impératif absolu : élaguer, élaguer ce qui est vanité. Dur combat que le doute n’effleura point : jusqu’à la fin, il souriait.

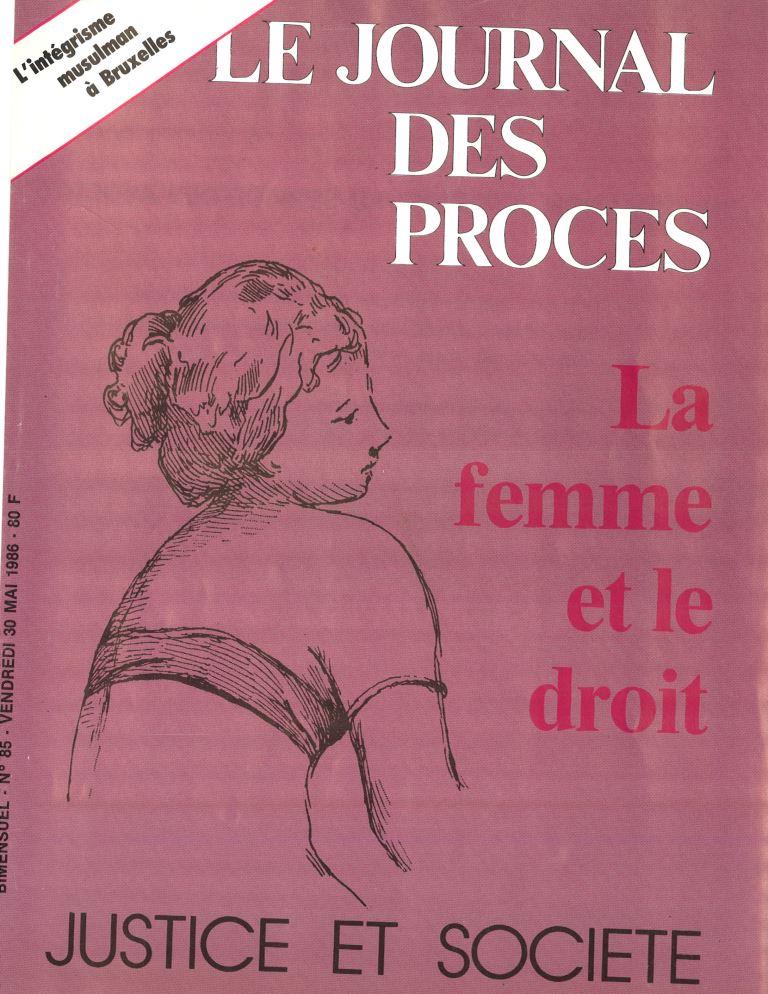

Il n’aurait eu ni le goût ni même peut-être la patience que nous le lui disions, mais sans lui Le Journal des procès ne serait pas, ou ne serait que sa caricature. Il en fut tout de suite le président d’honneur et le collaborateur assidu, ne compta ni son aide, de toute nature, ni son engagement. Ne demandant jamais rien, exigeant moins encore, il nous hissait, nous aussi, au-dessus de nous-mêmes par les moyens les plus puissants parce que les plus discrets, un silence comme hésitant, une infime inflexion de voix…

Nous le verrons et l’entendrons ici jusqu’à ce que la plume nous tombe des mains.

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…