INLEIDING – De chef, op welk niveau van de posthiërarchie hij zich ook bevindt, bekleedt een sleutelpost. Hij is verantwoordelijk voor een werkploeg en als zodanig moet hij ze leiden, aansporen en controleren om ze zo efficiënt mogelijk te maken… Het vervullen van zulk een belangrijke zending vereist van zijnentwege grondig technische onderlegdheid, die hoofdzakelijk vervat is in de Algemene en in de Bijzondere onderrichtingen. Om tot haar volle recht te komen moet de technische kunde kunnen steunen op een ervaren en menselijke leiding. Op zijn niveau is de chef inderdaad hoofdzakelijk een leider van mensen met alles wat dat behelst aan psychologie, diplomatie en gezag. Hij is ook organisator, behoeder van de veiligheid en promotor van de public relations. Door het publiceren van deze brochure wil de Regie der Posterijen de chefs helpen bij het verwerven van de regelen betreffende de plichtenleer van hun beroep, w.z. de psychologische- en de mensenkennis die zij nodig hebben om in de beste voorwaarden hun rol van leidinggevende te vervullen. Alle inspanningen zouden nochtans waardeloos blijven moesten de belanghebbenden zelf er niet naar streven om zich op te werken, voortdurend hun technische en algemene kennis te verrijken, los te komen van routinewerk. De snelle evolutie van alle problemen in verband met wetenschap, techniek, organisatie, bevelvoering, enz… zijn van aard dat een chef moet “in zijn”, zoniet komt hij in de sukkelstraat en hij zal wis en zeker in zijn opdracht falen.

Catégorie : CONTRATS

ADMINISTRATION DES POSTES BELGES : Méthode de travail du facteur-distributeur – La préparation de la sortie (1963)

La présente brochure a été réalisée par la Commission de Productivité avec le concours du Service de la Formation professionnelle.

TABLE DES MATIÈRES

-

- CHAPITRE I – Notions de base

- CHAPITRE II – Documents mis à la disposition du facteur-distributeur

- CHAPITRE III – Objets de matériel à utiliser par le facteur

- CHAPITRE IV – Plan d’exécution du travail

- CHAPITRE V – Description détaillée de la méthode dans l’ordre chronologique des opérations

- A. Aide à l’ouverture des dépêches

- B. Tri par tournée

- des envois de format normal (petites pièces)

- des envois de grand format (grandes pièces)

- des abonnements-poste

- des envois non enliassables (volumineux ou pondéreux)

- des envois non adressés et non affranchis

- des enregistrés

- C. Préparation des correspondances ordinaires

- levée des grandes et des petites pièces aux casiers

- séparation des grandes et des petites pièces

- stockage des grandes pièces

- coupage des petites pièces

- stockage des petites pièces

- coupage des grandes pièces et stockage sur place

- levée des abonnements-poste au casier

- coupage des abonnements-poste

- piquage des journaux et des grandes pièces et stockage des paquets

- levée des envois non enliassables au casier

- traitement des envois non enliassables

- contrôle des liasses directes

- piquage et stockage des petites pièces

- enliassement des petites pièces

- D. Opérations spéciales (traitement des enregistrés, encaissements, livrets, récépissés no 5, paiements à domicile, envois taxés)

- E. Paquetage du portefeuille

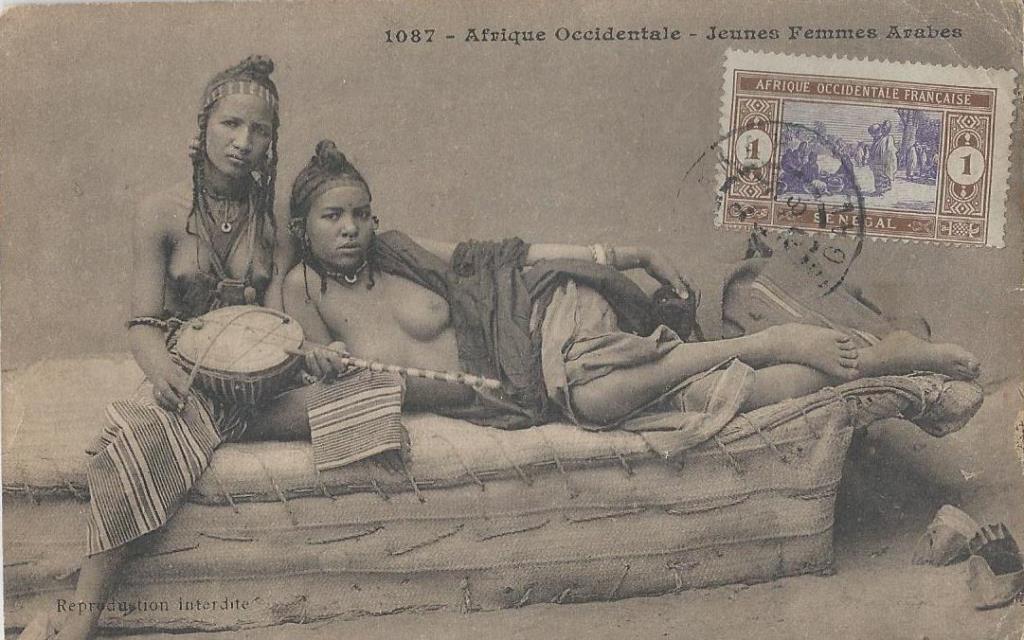

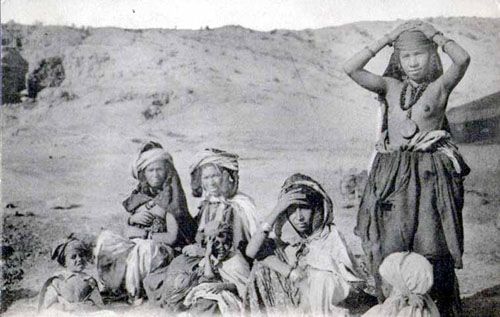

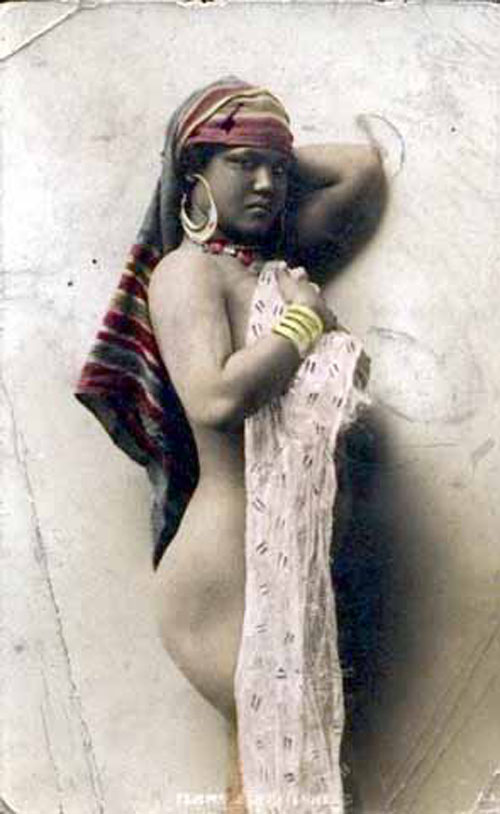

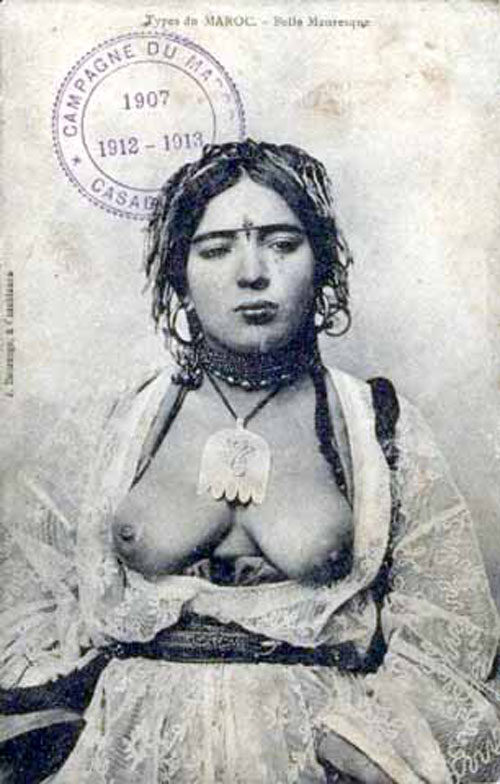

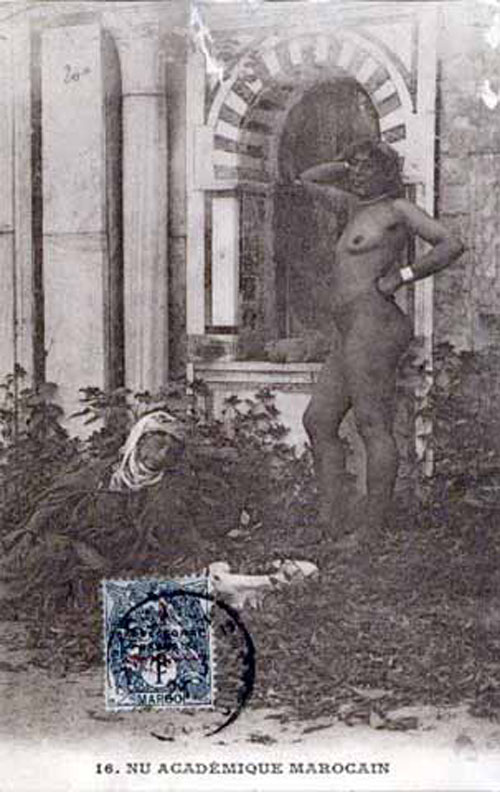

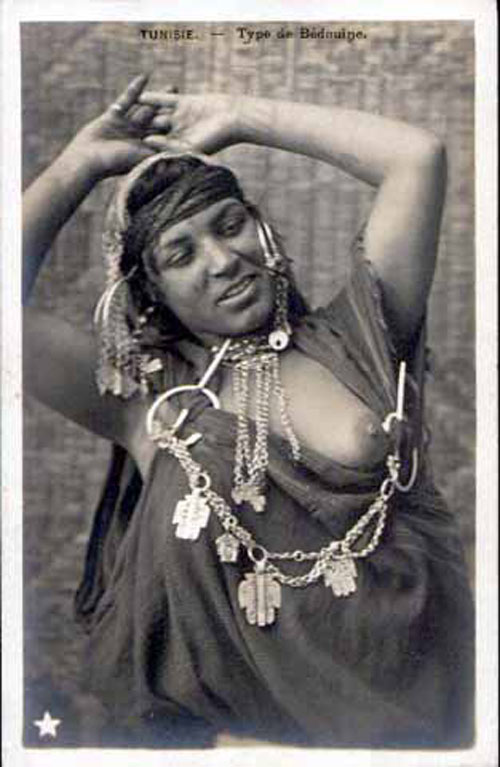

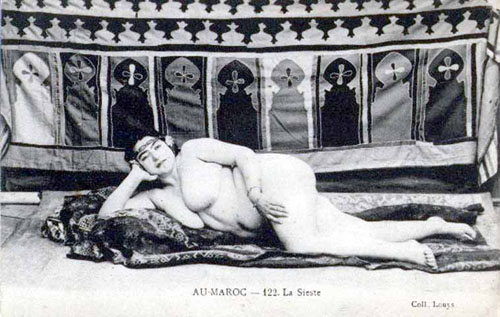

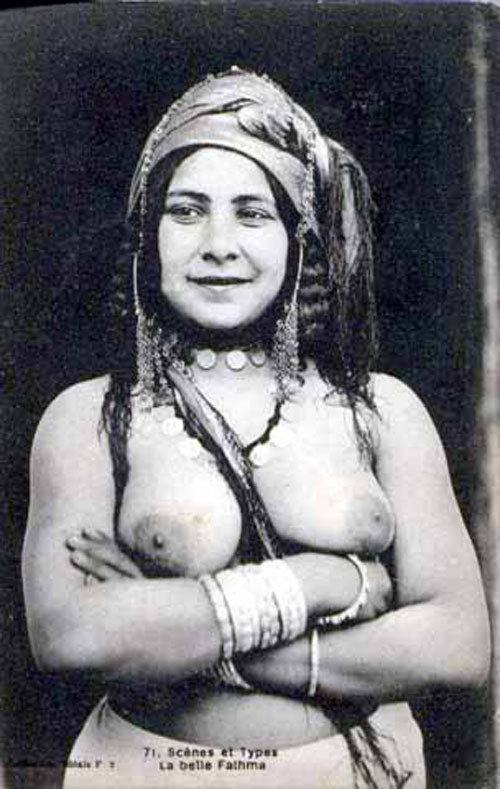

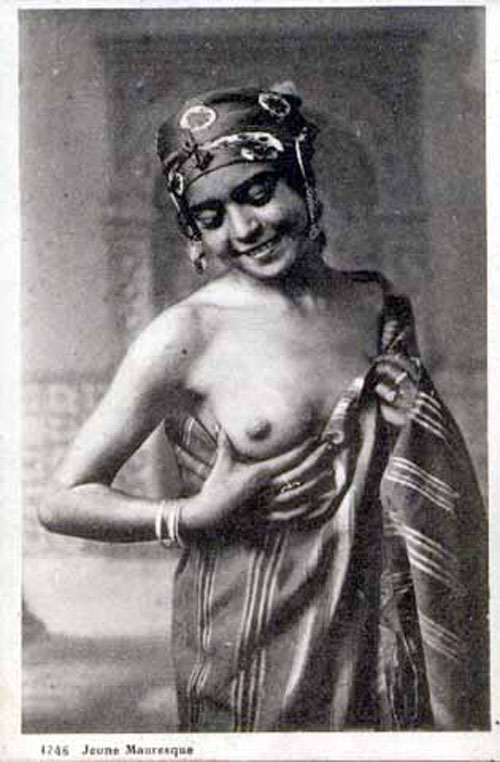

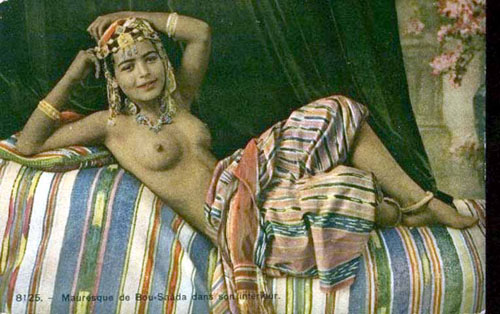

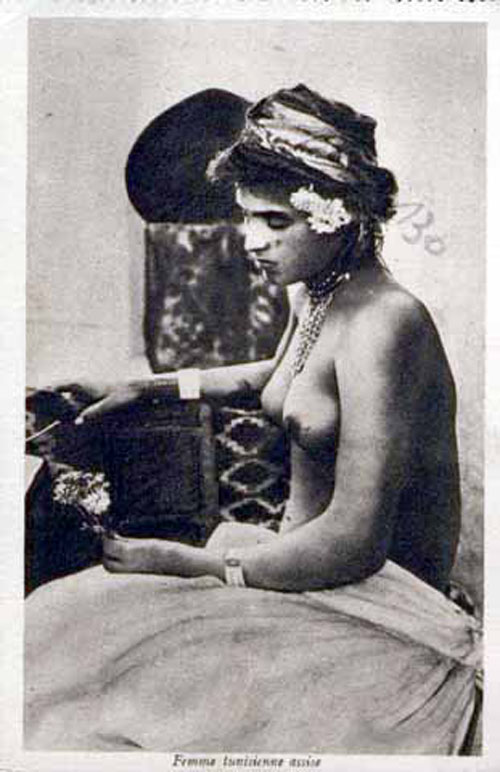

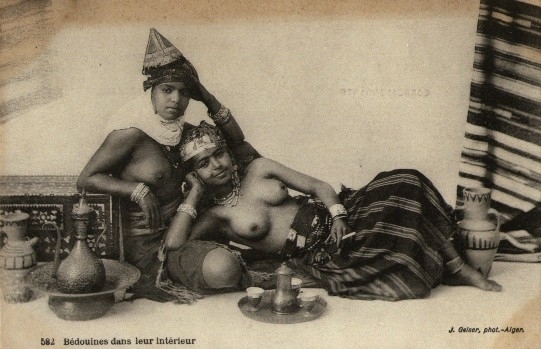

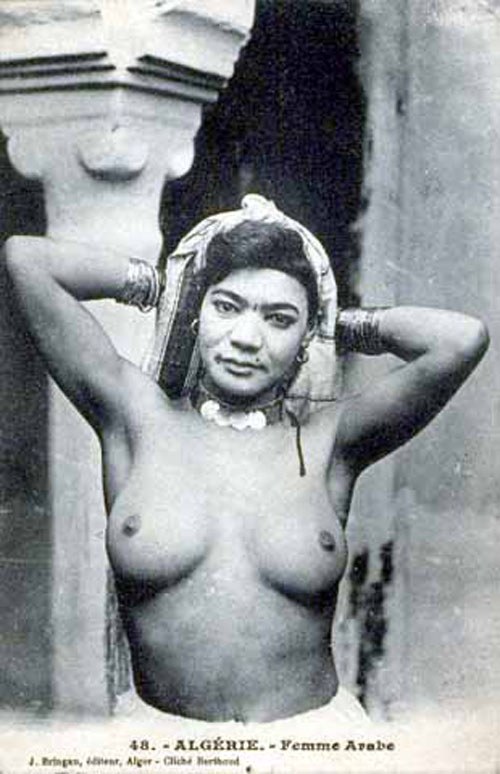

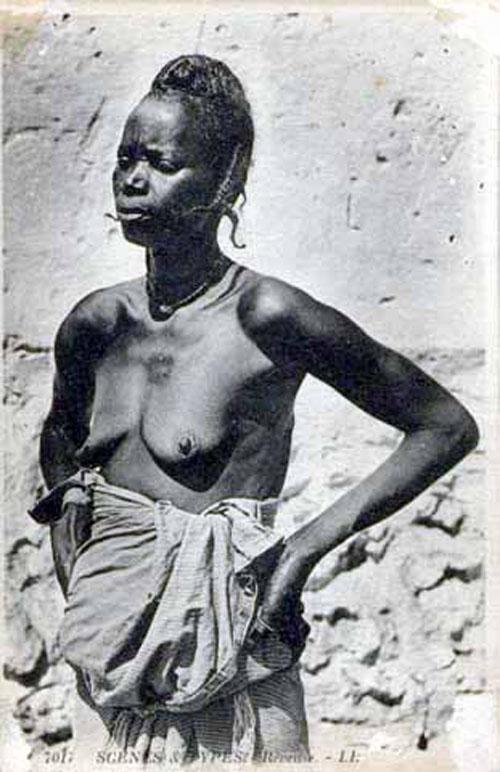

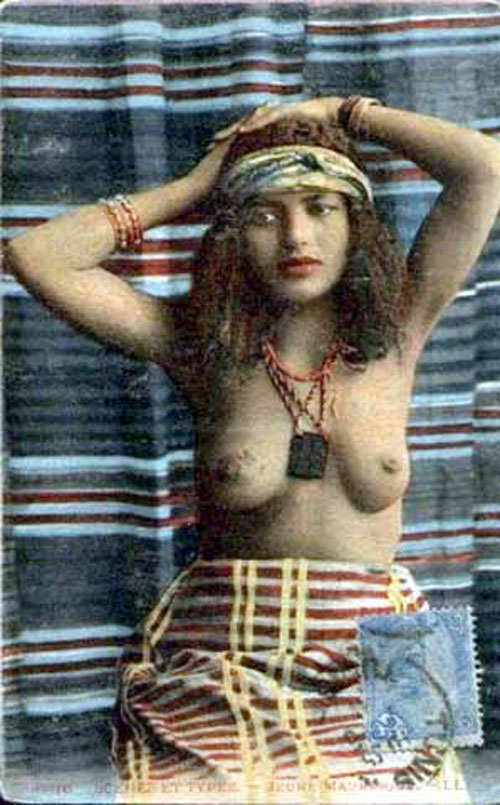

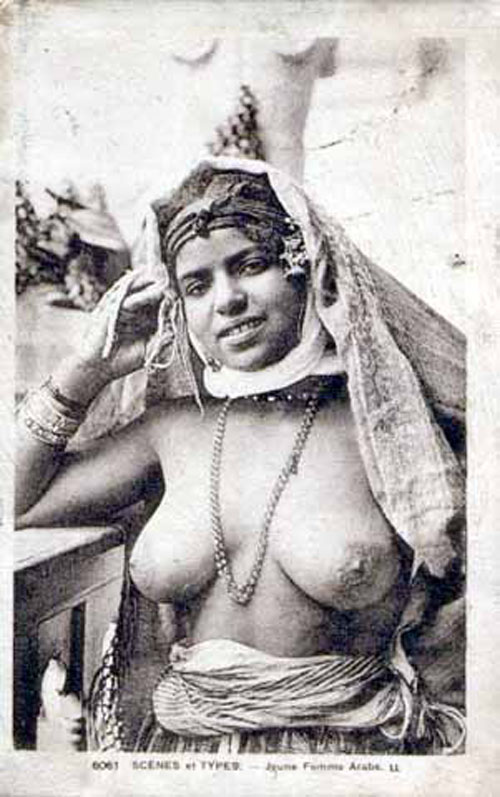

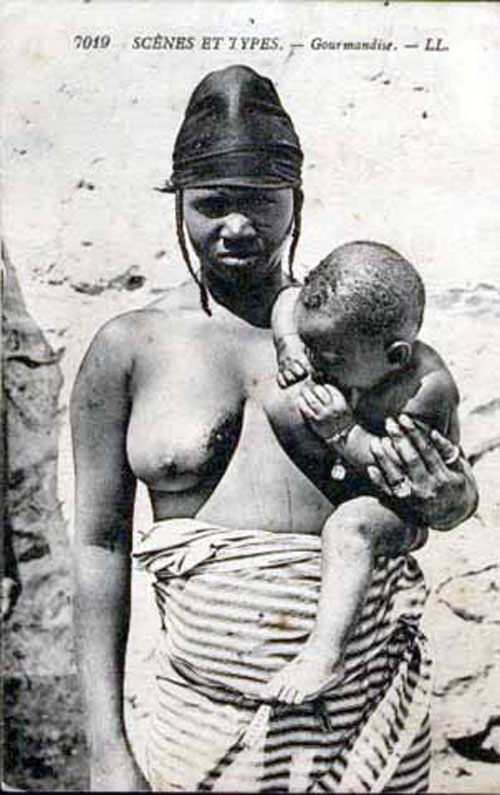

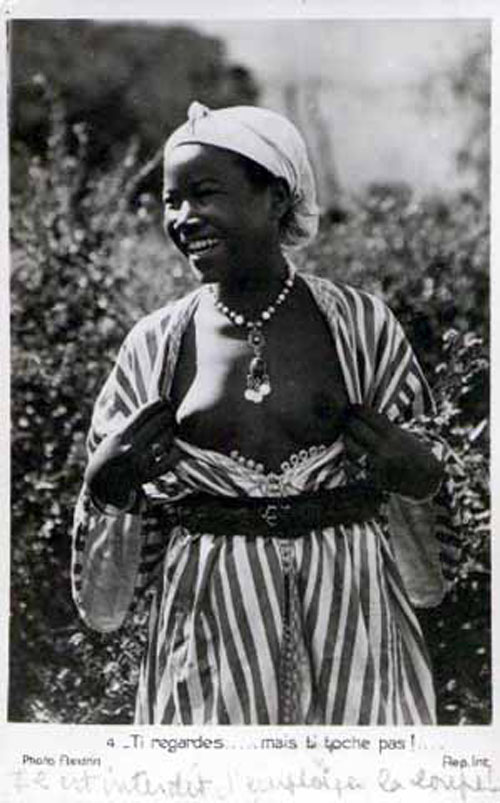

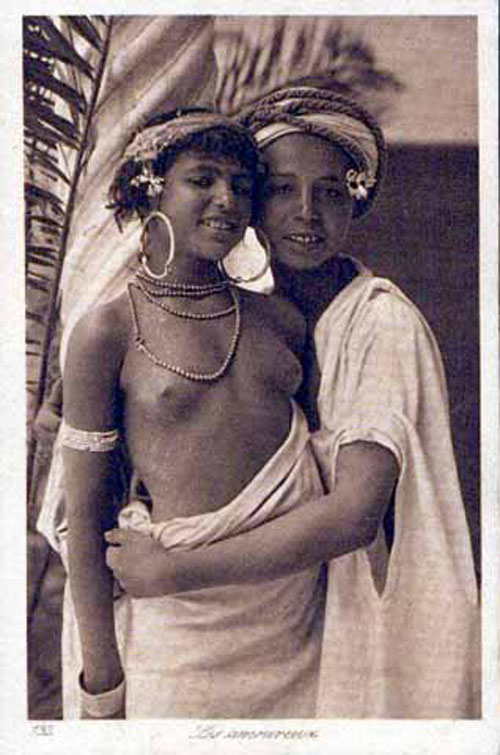

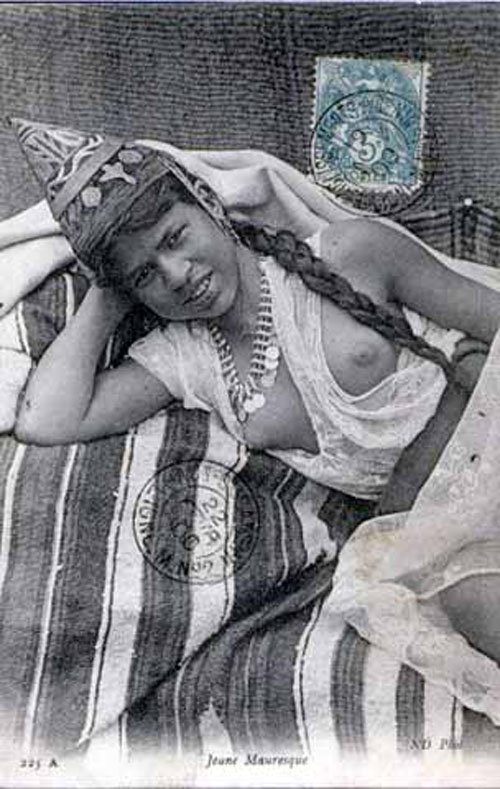

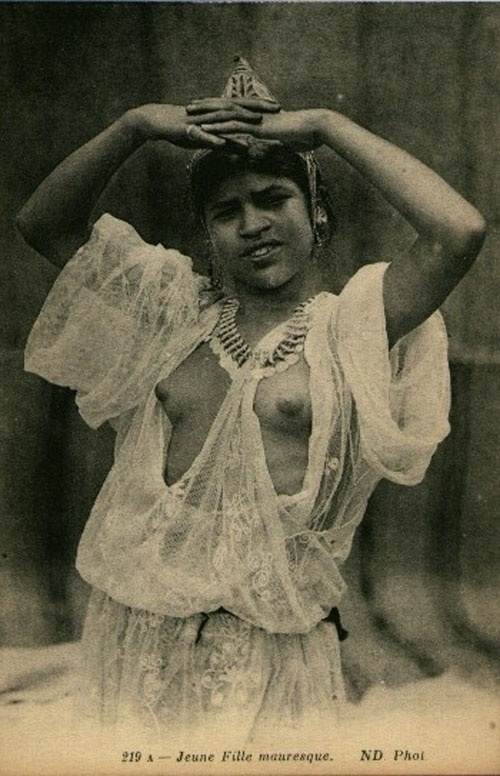

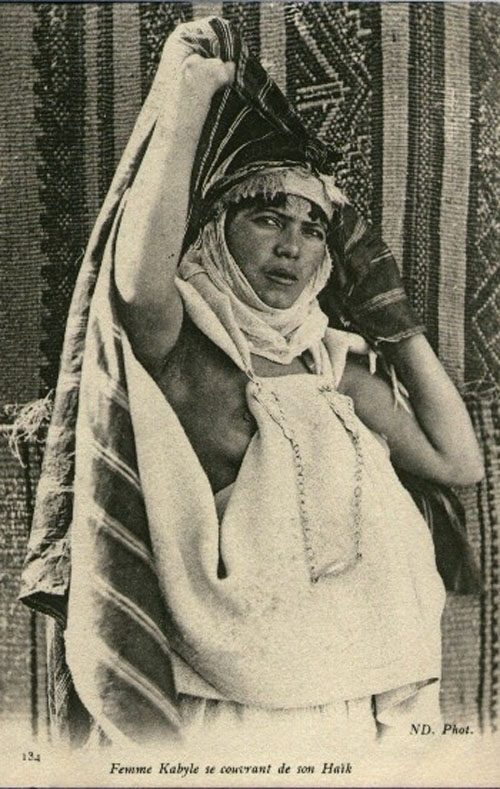

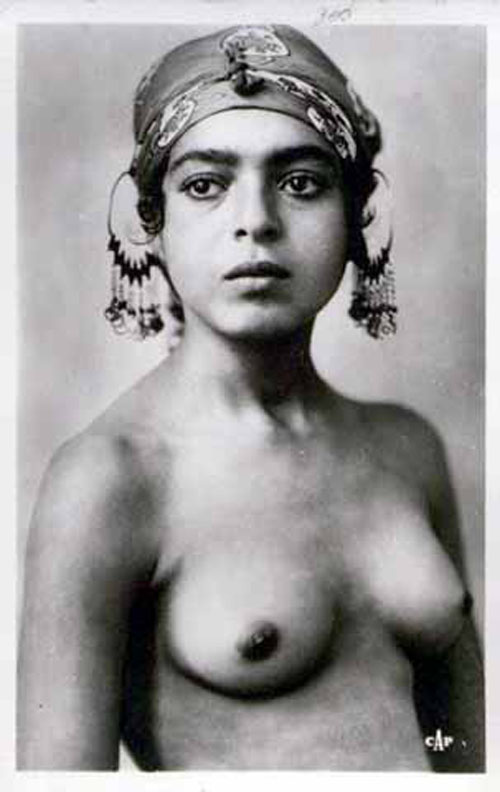

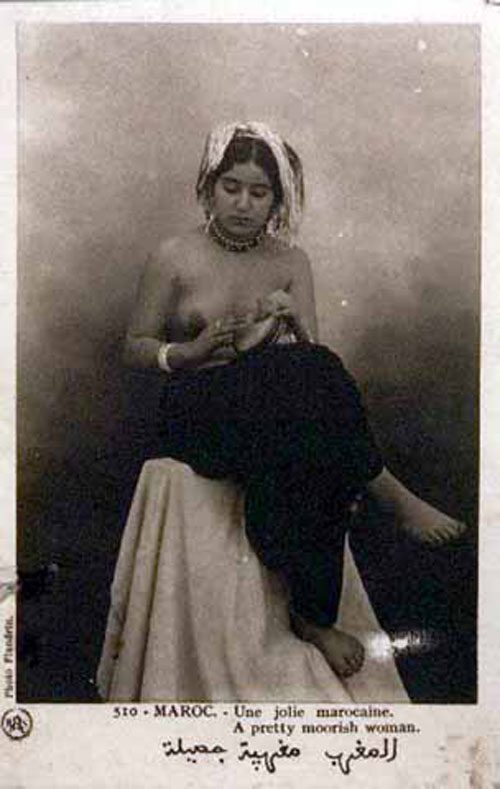

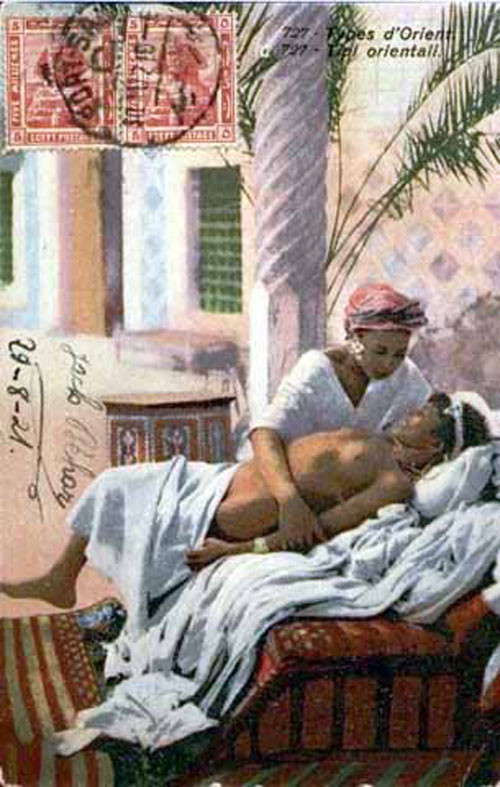

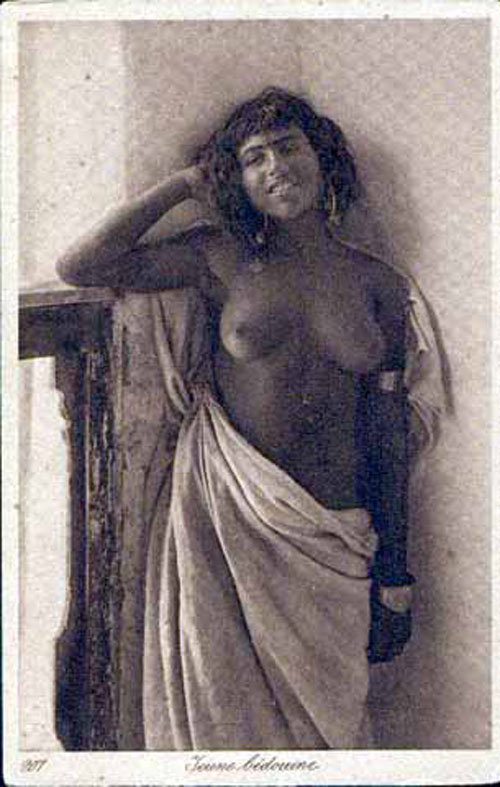

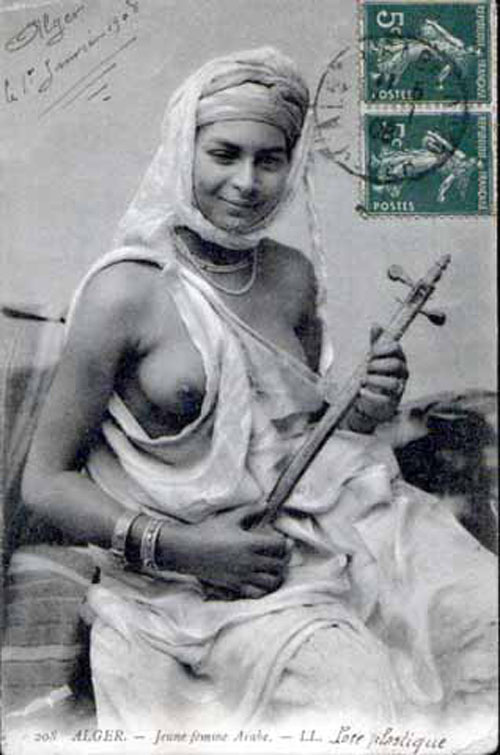

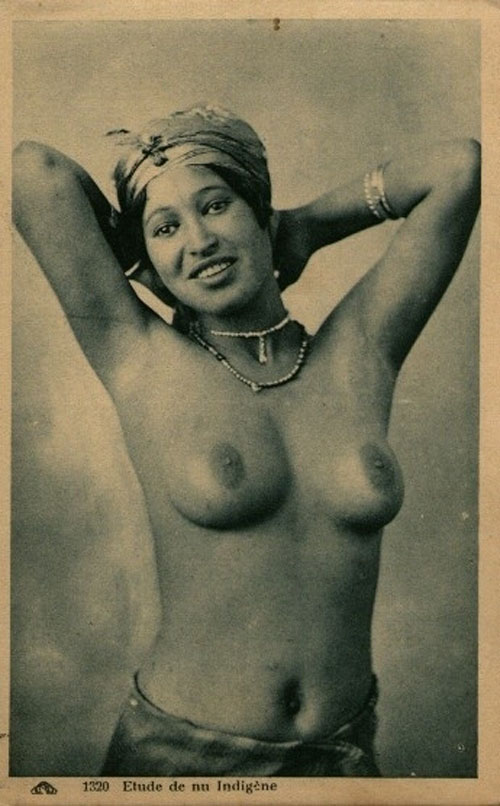

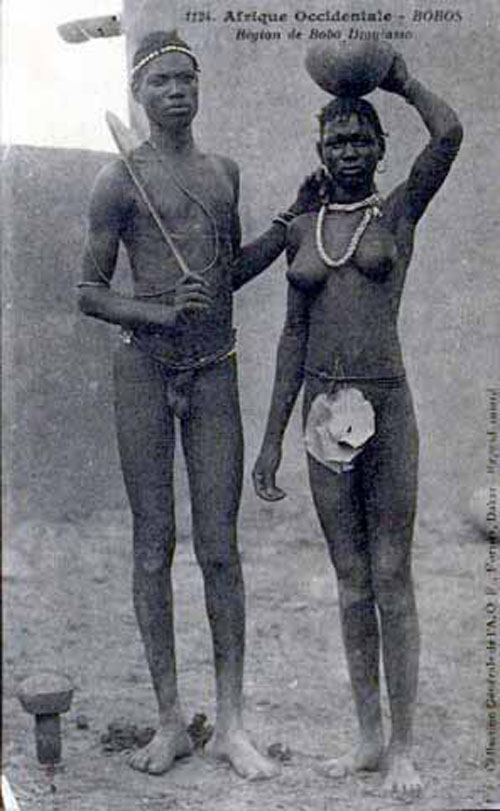

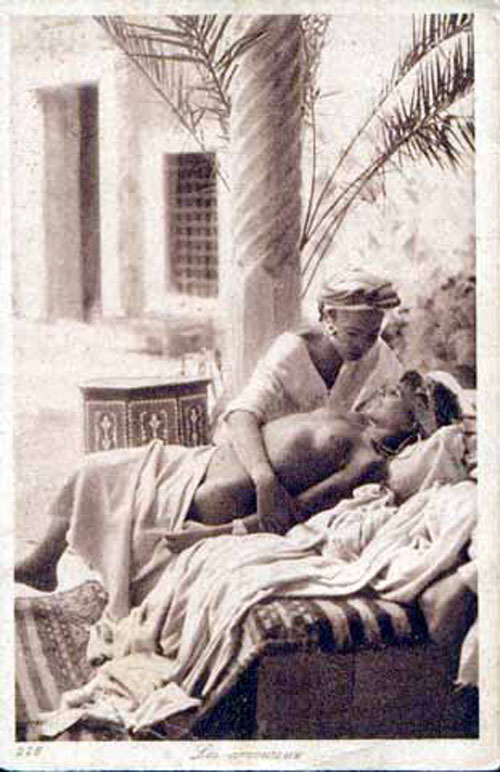

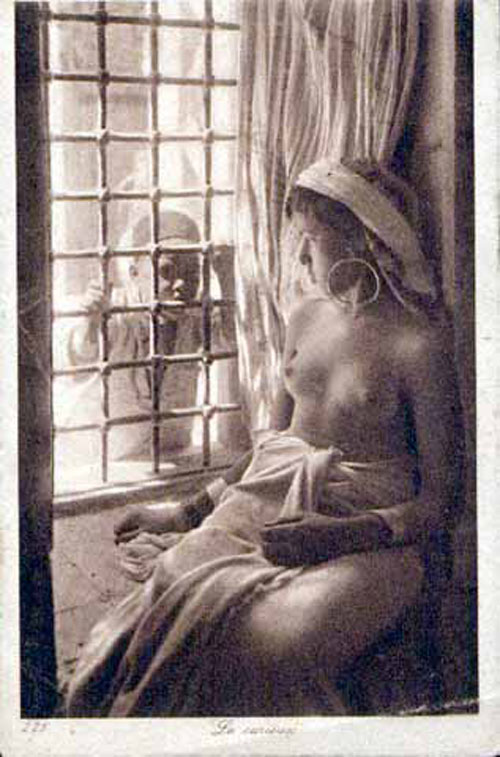

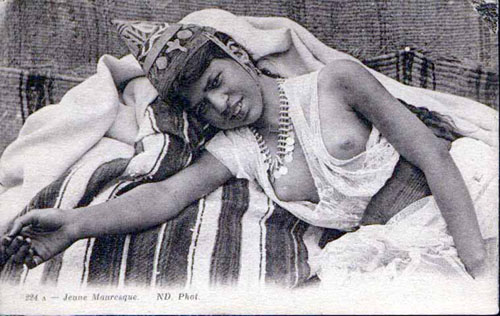

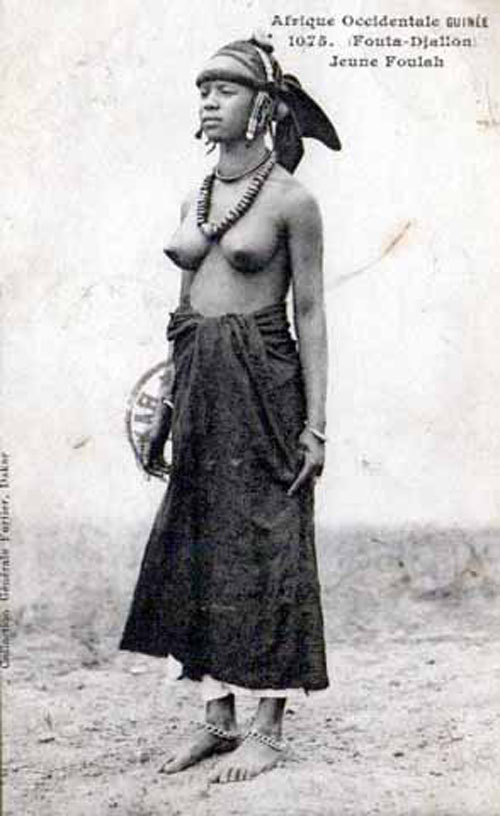

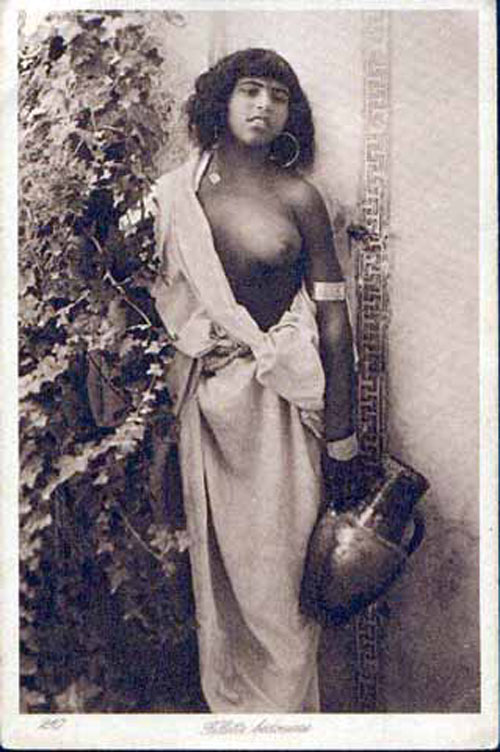

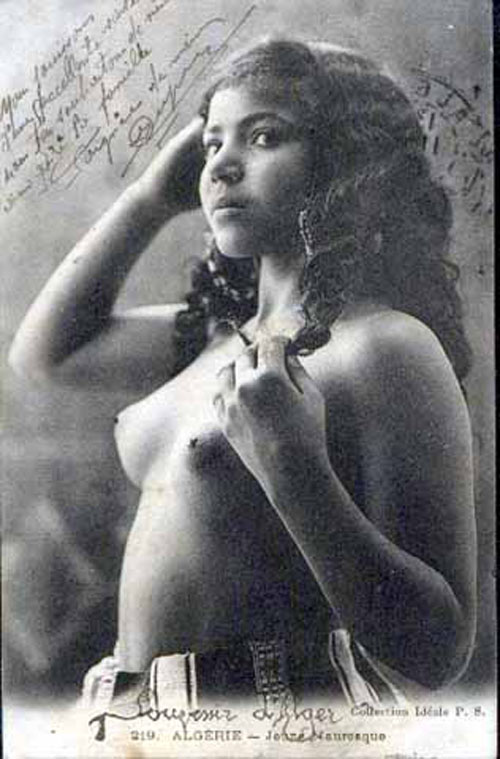

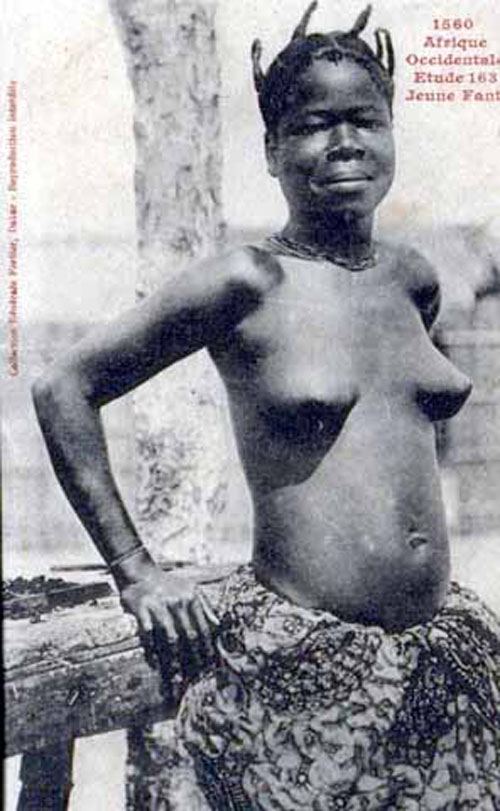

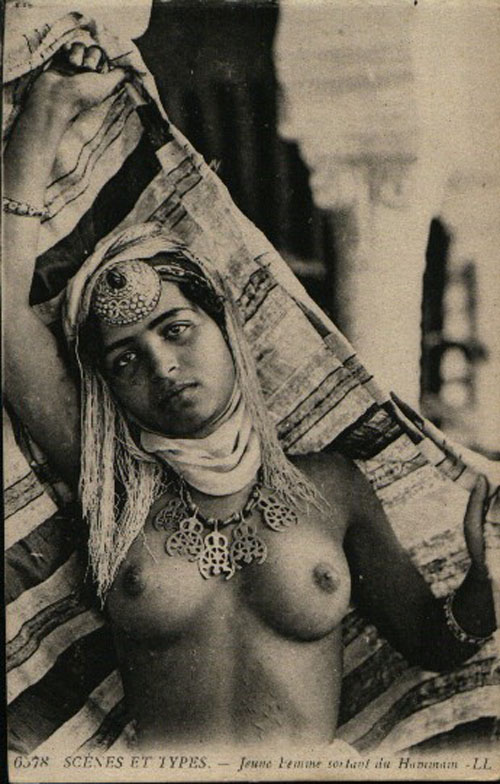

SCENES & TYPES : la “femme noire”

“Du XVIe siècle jusqu’à nos jours, les stéréotypes, croyances et images occidentales attachées à la ‘femme noire‘, sont caractérisés par leur remarquable permanence. Ils forment autant de représentations traversées par une ambivalence fondamentale se traduisant par des attitudes occidentales essentiellement masculines de fascination et/ou de répulsion selon le rapport entretenu par les Européens avec leurs propres sociétés et, en miroir, selon leur représentation valorisée ou dévalorisée de la ‘nature‘. Cet article souligne l’importance de la variabilité du lien entre ambivalence occidentale et degré de ‘négroïdité‘, habituellement délaissée au profit de la couleur dermique, dans la construction de trois imaginaires attachés à la Négresse, la Mulâtresse et la Peule…” [Plus dans l’article de Yann le Bihan : L’ambivalence du regard colonial porté sur les femmes d’Afrique noire (2006)]

Héritage du Fonds Primo, ces séries de photos anciennes (principalement des cartes… postales !) sont livrées telles quelles à votre sagacité et votre sens critique, qui ne manquera pas d’être aiguisé par une lecture préliminaire de l’article de wallonica.org : BLANCHARD Pascal et al. : Sexe, race & colonie | La domination des corps du XVe siècle à nos jours (2018).

Par ailleurs, on notera l’interpellant dispositif qui consiste à montrer systématiquement une femme dénudée (principalement, la poitrine nue) dans une posture voulue accueillante (un euphémisme d’époque pour ‘érotique‘), avec une indication géographique (Afrique occidentale ; Algérie ; Gourbi de Kamès…) et un commentaire pseudo scientifique (Scènes & Types : Jeune femme maure ; Type de femme ; Nu académique marocain…).

Ces appellations contrastent fortement avec d’autres, moins scientifiques, figurant dans les mêmes collections – La belle Fathma, Captive, Rêveuse, Les amoureux, Beauté égyptienne, Les Amoureux ou Esclave… – pour ne pas insister sur celles qui nous ramènent carrément à Tintin au Congo : “Ti regardes… mais ti toche pas !“

Nos grands-parents trouveraient-ils dès lors normal de rapprocher ce recensement pseudo-ethnographique (lieux, catégories, description formelle…) de celui des oiseaux du Musée d’Histoire naturelle du Royaume de Belgique où figure le Tétra Lyre et la Sitelle européenne ? Autre temps, autres mœurs.

Pour visualiser chaque série, cliquez sur l’image et faites défiler les cartes postales. Vous constaterez que nous nous sommes refusés à travailler par thème ou à catégoriser les images : vous y trouverez autant de bustes de madones que de (trop) jeunes femmes dans des mise-en-scène sordides ou pathétiques. Le débat est lancé…

Journal des procès n°338 (12 décembre 1997)

Notre illustration de couverture est une gouache montrant I’abbaye de Port-Royal-des-Champs, près de Chevreuse, dans les Yvelines, vers 1640, havre de paix mais aussi haut-lieu de la pensée. Pascal y écrit son Entretien sur Épictète et Montaigne et ses Lettres provinciales. Bien d’autres grands esprits hantèrent Port-Royal, de Mme de Sévigné à Racine et à Jansénius, plus tard recteur de l’Université de Louvain et auteur de l’Augustinus où il reprit la doctrine de Saint Augustin sur la grâce et la prédestination.

En 1627, la mère supérieure Marie-Angélique Arnaud avait instauré l’élection triennale des abbesses, donc à temps, comme on parle de le faire pour les chefs de corps dans la magistrature belge où ce serait cinq ans, renouvelable une fois, tandis qu’à Port-Royal, c’était trois ans non renouvelable.

Sous la Fronde, l’abbaye fut un refuge combien précieux. Tout n’y était que calme, pauvreté et méditation. Une des mères supérieures écrivit : “Nous avons toujours été environnés des plus cruelles troupes du monde, qui ont ravagé notre pays avec toutes sortes de cruautés sacrilèges. Ces messieurs de Port-Royal avaient tous repris leurs épées pour nous garder et ont fait de bonnes barricades”. Quelle économie de mots ! Non “ce pays” mais “notre pays” et ce qualificatif de “sacrilèges” qui en dit tellement plus que quelque logorrhée !

Cette paix, que respire notre illustration, ne dura point. Cette sale bête de Louis XIV dépêcha, en 7664, deux cents gardes du Lieutenant de police et une nuée d’exempts qui envahirent I’abbaye, expédièrent les religieuses les plus influentes dans des couvents où elles furent traitées avec beaucoup de dureté, les autres étant purement et simplement livrées à la soldatesque. Les tyrans n’aiment pas les havres de paix, ailleurs que dans leurs palais.

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…

Journal des procès n°121 (22 janvier 1988)

Les restaurants qui sont ou devraient être, comme leur nom I’indique, des établissements où l’on répare ses forces, où on les restaure, ne sont-ils pas d’aventure des endroits où on les dégrade ? Il est bien connu que des mets trop riches mais exquis peuvent ruiner la santé mais ce n’est que si on en abuse.

Par contre, s’il faut en croire Test-Achats, un pourcentage énorme des frites que l’on sert en Belgique sont dangereuses pour la santé parce qu’on ne renouvelle pas assez souvent la graisse dans laquelle on les cuit !

Cette information est inquiétante dans la mesure où elle ne concerne pas la minorité qui fréquente des restaurants plus ou moins coûteux mais ceux qui se pressent dans des établissements pratiquant des prix modérés, beaucoup de clients mangeant chaque jour des frites pour tout repas de midi ou du soir. Il était déjà bien malheureux d’être pauvre, voilà que ça devient dangereux !

Le phénomène concerne pourtant bien d’autres choses que les frites. On calcule les prix de revient au plus juste, au centime près, soit afin de pouvoir pratiquer des prix très bas, afin d’attirer le chaland, soit pour augmenter les bénéfices, un million de fois dix centimes par poulet débité, qu’on économisera avec un peu de poudre de perlimpinpin faisant cent mille francs, qui sont toujours bons à prendre. Rien ne résiste apparemment à cette logique. On s’est indigné, il y a quelques années (on dit qu’on y a mis bon ordre ?) de ce que les bébés-phoques étaient dépiautés tout vifs sur la banquise où on les laissait mourir misérablement. C’était horrible en effet.

Il est pourtant certain que ceux qui agissaient ainsi ne le faisaient ni par plaisir ni même avec indifférence mais le salaire qu’on leur donnait ne leur permettait pas de prendre le temps de tuer d’abord la bête, leurs employeurs calculant qu’à raison de cinq minutes par bête, le salaire étant d’autant, on économisait autant en dépiautant tout vif…On a parfois I’impression que nous sommes tous, peu ou prou, directement ou indirectement dans cette situation et que les scrupules ne sont plus de saison sauf à s’entendre qualifier de “belle âme” ou de rêveur. On devrait servir des frites tous les jours aux âmes laides !

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…

Journal des procès n°119 (24 décembre 1987)

Nous nous honorons vraiment de publier le discours de rentrée de Me Patrick Henry au jeune barreau de Liège ? Est-il désespéré ? La question de Camus sur “le possible art de vivre sans illusion mais dans la ferveur” nous renvoie à Dostoievski : si Dieu n’existe pas, tout est permis ! La dérive de ce constat étant qu’on le prit pour une permission. A l’angoisse existentielle répondit la civilisation de consommation et à Jean Barois, la nouvelle cuisine.

Salacrou (notre jeunesse) consacra toutes ses pièces à ce thème : quel monde que celui où Dieu n’existe pas ? L’humilité et l’humour (lequel consiste à se moquer de soi, jamais des autres) suggèrent comme à tâtons quelques pistes aux agnostiques. Sans se targuer de ne pas croire qu’on zozotte si on vous parle de Saussure, les mots – nommer les choses- deviennent un souci obsédant. Bien écrire, toutefois, serait synonyme d’être “de droite” d’où le mépris que professent de bons esprits pour Anatole France (qui écrivait en effet aussi bien que Louis Veuillot).

D’où peut-être aussi, voyons-nous que les poètes, qui sont l’extrême pointe de la littérature, n’occupent plus qu’une place exiguë dans les librairies. Encore s’agit-il le plus souvent d’ouvrages où on commente savamment des œuvres poétiques, un peu comme depuis qu’il est “tombé” – oh ! le mot juste !- dans le domaine public, Marcel Proust est partout, mais expliqué, condensé, prédigéré, b.a. banalisé.

On est toujours contemporain de son époque, quoiqu’on fasse ! Là où nous mettons tout notre cœur au Journal des procès, la machine, ce monstre, nous fait écrire “pesons-nous” au lieu de “pensons-nous” – ce que le chœur des gagneurs tient pour sans importance, au lieu que cette dérision nous angoisse.

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…

Journal des procès n°146 (10 mars 1989)

Ce numéro du Journal des procès est largement consacré à la notion de crime contre I’Humanité, avec notamment le texte de la conférence du philosophe Alain Finkielkraut à Bruxelles, le 31 janvier dernier, à l’initiative de l’Inspection du cours de morale et avec la collaboration de la Société Belge de Philosophie ainsi que de Dialogos, qui regroupe les anciens étudiants de philosophie de I’U.L.B. Cette manifestation, illustrée par la représentation de la pièce de Peter Weiss, L’instruction, était évidemment aussi une manière de célébrer le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Qu’est-ce qu’un Homme ? Ou qu’est-ce que l’Homme ? Où est le trait commun de la diversité ? L’idée de tolérance a prit son essor chez nous au moment-même où on se mit à la bafouer. Ce qu’on a baptisé sottement le Moyen-Age, comme s’il s’agissait d’une période sans consistance, faite d’absence et d’attente, fut en réalité une des plus passionnantes de I’Histoire, tout entière axée, ici et là, sur la douceur.

L’art qu’on nommera gothique par dérision et par opposition à l’art roman, cette Renaissance dont on célèbre si volontiers la grandeur et qui fut celle des individus coïncida avec l’irruption d’une chose absolument nouvelle dans I’Histoire des Hommes : celle de la monstruosité, de la torture pour des motifs idéologiques et des bûchers par piété.

Le Pinturicchio, dont nous voyons ici un détail du Voyage de Moïse en Egypte ne nous donne-t-il pas une définition de l’Homme ? Séphora se penche sur un enfant qu’une autre femme tient sur ses genoux. Qu’est-ce que la tolérance qui tomberait dans I’indifférence ? Et l’attention due aux autres, la curiosité de l’autre et des autres, n’est-elle pas une des clés ?

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…

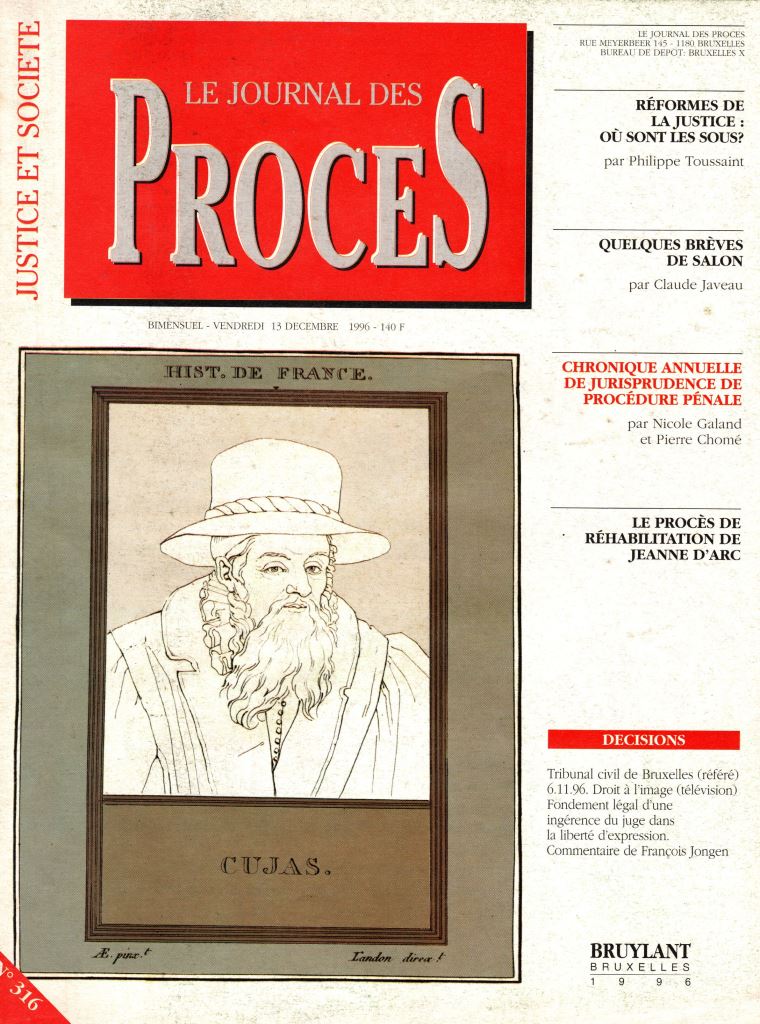

Journal des procès n°316 (13 décembre 1996)

Jacques Cujas, qui en réalité s’appelait Cujans et adjoignit sans vergogne un petit de à son nom, fut assurément le fils de ses œuvres. Son père était un très modeste artisan bien incapable de suffire à la dépense des études de son fils. C’est en autodidacte que Jacques Cujas apprit le latin et le grec. Il éblouit pourtant quelques lettrés qui le prirent sous leur protection et lui permirent de se consacrer au droit romain dont il fut le premier à donner des versions rigoureuses, les juristes de l’époque ayant la fâcheuse habitude d’interpréter les Institutes en fonction des causes qu’ils défendaient. C’est ainsi qu’on le tient encore aujourd’hui pour le plus illustre représentant de l’école dite historique. On le surnommait au XVIème siècle le Prince des romanistes, et nul doute en effet qu’il était savantissime.

Loisel, qui fut un de ses disciples les plus spirituels, nous a laissé des notes piquantes sur Cujas, nous le montrant rampant sur le plancher de sa soupente, nu milieu d’un fouillis de livres, manuscrits ou imprimés, trouvant chaque fois sans coup férir l’ouvrage qu’il cherchait et grommelant alors sa joie en un latin ou un grec recherché. Loisel ajoute qu’il était sale comme un peigne et puait fort “non rien que de la bouche”, et Pierre Poithou, un autre de ses disciples, qui publia son immortel mais un peu négligé de nos jours Tractatus ad Africanum, Recitationes solemnes, Observationum et emandationum, affirme que sa barbe était pleine de poux.

Il ne paraît pas douteux néanmoins que Cujas aimait le droit romain parce qu’il le tenait pour un droit juste et qu’outre son érudition vertigineuse, c’était un humaniste, crasseux mais d’âme pure.

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…

Journal des procès n°320 (7 février 1997)

La miniature que nous reproduisons en couverture de ce numéro est extraite du Livre de l’Institution et de la Chose publique, ouvrage publié au XIVe siècle et dont nous ne saurions trop vous recommander l’achat si vous le trouvez dans quelque marché aux puces à un prix inférieur à un ou deux millions [de francs belges]. Ce livre qui fut acquis en son temps par presque tous les grands commerçants, c’est-à-dire par ceux qui font habituellement des actes de commerce, avait pour ambition de prémunir ses lecteurs contre les difficultés en matière de négoce dans des pays où les lois et les usages étaient particuliers. Il se lit aujourd’hui encore passionnément dans la mesure où ces lois et ces usages ne tombaient jamais du ciel mais au contraire sortaient de terre (ou des mers), correspondant à de lentes maturations qui, en définitive, font les civilisations. Dis-moi comment tu vends et comment tu acquières, je te dirai qui tu es…

Ce commerçant qui échange un sac de pièces de monnaie contre un billet qu’il glisse dans le creux de la main de son client devait non seulement avoir une preuve qu’il lui avait remis I’argent mais encore qu’il le lui avait remis selon les usages dont on sait qu’en droit commercial, ils ont toujours été d’une grande importance. Ce n’était pas une mauvaise idée peut-être d’illustrer ces choses, de les enluminer, c’est-à-dire de les éclairer par des images et ne pourrions-nous rêver de livres de droit qui, aujourd’hui encore, n’auraient pas la sécheresse de textes en quelque sorte coupés de la réalité diverse et poétique du monde, un peu comme ce demi-dieu grec qui ne retrouvait force et vigueur qu’en touchant terre !

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…

AGORA XI.1 : Les professions (2005)

On célébrait, I’an dernier, les trente ans du Code des professions du Québec, la pierre d’assise du système professionnel québécois. Dans la foulée de cet anniversaire, il nous a semblé pertinent de consacrer ce second fascicule, qui inaugure le projet des Grandes études de I’Encyclopédie de I’Agora, à la question des professions.

A certains, le sujet pourrait sembler hautement spécialisé, sinon abstrait. Pourtant, à bien y penser, il est on ne peut plus concret. Les problèmes auxquels font face les professionnels nous touchent tous, à des degrés divers, en tant que travailleurs et travailleuses.

Notre intérêt fut d’autant plus vif que les professions font partie de ces réalités qui, dans le monde actuel, sont en péril. Nos sociétés, fondées sur la démocratie et le libéralisme économique, manifestent en effet une réticence

croissante à l’égard des professions. D’une part, on tolère mal le fait que des groupes particuliers comme elles se voient octroyer une partie de la puissance publique, tout en ne manifestant pas toute la transparence requise ; de l’autre, on perçoit de plus en plus négativement les monopoles qu’elles possèdent sur certaines occupations, et les entraves qu’elles causent à la libre concurrence en raison de leurs réglementations particulières.

Il aurait été dans I’air du temps de s’appesantir sur les déboires, médiatiques ou autres, des professions. Il nous a semblé plus judicieux de considérer celles-ci dans leurs potentialités positives, de prendre en compte la manière dont elles peuvent contribuer à I’humanisation de notre monde.

Dans un article intitulé L’âme des professions, qui donne le ton au numéro, Jacques Dufresne rappelle qu’elles demeurent une des rares occupations “compatibles au plus haut degré avec la bonne vie, celle qui consiste, […] selon Aristote, à se faire soi-même en faisant des choses.”

On entend parler souvent, par les temps qui courent, de crise de I’identité professionnelle. Cette crise ne pourra être résolue, à notre avis, que par I’adhésion à des valeurs nourricières qu’on aura su reconnaître. Peut-être alors les professions, et les ordres qui les représentent, pourront-ils (re)devenir ces communautés morales dont parle Durkheim, susceptibles, selon lui, de combattre l’anomie de la société moderne.

Stéphane Stapinsky & Bernard Lebleu

Le PDF intégral du magazine a été retranscrit par notre équipe et océrisé (vous pouvez en copier-coller le texte) :