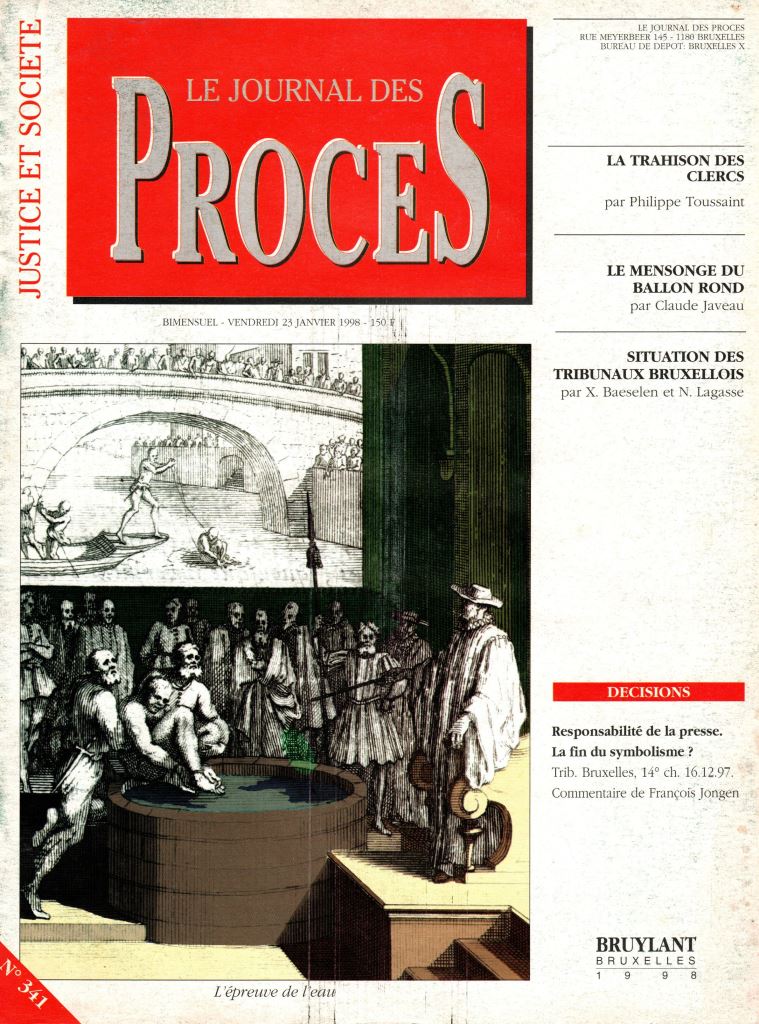

La miniature que nous reproduisons en couverture de ce numéro est extraite du Livre de l’Institution et de la Chose publique, ouvrage publié au XIVe siècle et dont nous ne saurions trop vous recommander l’achat si vous le trouvez dans quelque marché aux puces à un prix inférieur à un ou deux millions [de francs belges]. Ce livre qui fut acquis en son temps par presque tous les grands commerçants, c’est-à-dire par ceux qui font habituellement des actes de commerce, avait pour ambition de prémunir ses lecteurs contre les difficultés en matière de négoce dans des pays où les lois et les usages étaient particuliers. Il se lit aujourd’hui encore passionnément dans la mesure où ces lois et ces usages ne tombaient jamais du ciel mais au contraire sortaient de terre (ou des mers), correspondant à de lentes maturations qui, en définitive, font les civilisations. Dis-moi comment tu vends et comment tu acquières, je te dirai qui tu es…

Ce commerçant qui échange un sac de pièces de monnaie contre un billet qu’il glisse dans le creux de la main de son client devait non seulement avoir une preuve qu’il lui avait remis I’argent mais encore qu’il le lui avait remis selon les usages dont on sait qu’en droit commercial, ils ont toujours été d’une grande importance. Ce n’était pas une mauvaise idée peut-être d’illustrer ces choses, de les enluminer, c’est-à-dire de les éclairer par des images et ne pourrions-nous rêver de livres de droit qui, aujourd’hui encore, n’auraient pas la sécheresse de textes en quelque sorte coupés de la réalité diverse et poétique du monde, un peu comme ce demi-dieu grec qui ne retrouvait force et vigueur qu’en touchant terre !

Philippe Toussaint

Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…