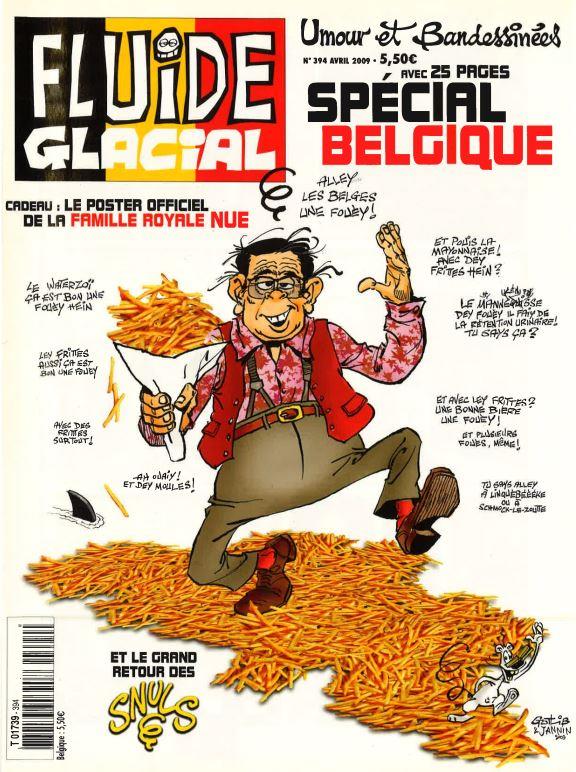

Quand un magazine d’UMOUR et BANDESSINÉES, j’ai nommé Fouloude Goziol ou, plus communément Fluide Glacial, se paie une tranche de Belgitude, cela donne ceci…

Les gens du monde : le Belge (page 51)

Le Belge est un français comme vous et moi mais en septante fois plus zievereer. On distingue couramment quatre types de Belges. Pour les croiser, il suffit de se perdre à Bruxelles en allant à un vernissage de Schuiten-Peeters ou à l’anniv’ de Jean-Claude Van Damme, par exemple, et de demander son chemin.

Si le Belge fait semblant de ne pas comprendre et vous répond “Walen Buiten” avec des cris gutturaux qui évoquent la laryngite aviaire du corbeau, c’est que vous êtes tombé sur un Flamand. Mince comme la monture de ses lunettes design, racé comme un canapé griffé des “6 d’Anvers”, travailleur et aisé, le Flamand est persuadé d’aider Dieu et le roi à sauver la Belgique. D’ailleurs, s’il était moins overbooké, iI se chargerait lui-même de la débarrasser de ses 4 millions de Wallons qui la plombent avec leur chômage longue durée et leurs cirrhoses hors de prix. En attendant la guerre de Sécession, il se console en écoutant des groupes flamands before-buzz et after-hype, recommandés par David Bowie, et en dénonçant son voisin qui mange du pain français.

Si te Belge est bruyant et expansif, vêtu d’un jogging fluo et d’un T-shirt “Franck Michael World Tour”, roule les yeux et les “r”, c’est que vous êtes tombé sur un Wallon venu claquer ses indemnités chômage à Bruxelles. Enfermés dans leur enclave territoriale où les hivers et les plans sociaux sont longs et rigoureux, les Wallons ont décidé de ne pas se laisser aller au suicide collectif qu’espèrent d’eux les Flamands. Pour les aider à garder la niaque, ils peuvent compter sur une nourriture roborative (sirop de Liège, tarte al djote, panier-repas de la Croix Rouge…), les chansons d’Adamo et Frédéric François (deux enfants du pays qui ont eu le courage de ne pas s’installer à Monaco) et surtout les apparitions télévisées cultissimes de leur ministre socialiste, Michel Daerden, à côté duquel Eltsine aurait eu l’air sobre (voir ses 670 sketches sur youtube). Comme il n’est pas pressé et qu’il a le cœur gros comme un haut-fourneau éteint, le Wallon vous offrira sûrement une gaufre et vous racontera sa vie de façon si désespérée et si drôle que le petit frenchy maniéré que vous êtes

prendra sa première leçon d’humour grunge (l’exact opposé d’un spectacle d’Arthur).

Troisième solution, le Belge t’appelle “tich” et t’emmène boire direct une Duvel au Verschueren ou au Belga. Tu as affaire à un Bruxellois (il y en a un million dans la capitale). Les mots “convivialité” et “collant” ont été inventés pour eux. Censés être tous “totally bilingual” (d’après leurs CV bidon), ils sont en fait à 80% francophones mais ne supportent pas (surtout Tinlot) d’être pris pour des Wallons (qu’ils trouvent terriblement ordinaires et provinciaux). Vaguement complexé d’être belge, le Bruxellois admire en secret le Flamand désinhibé qui assume grave sa belgitude (alors que de son côté, le Flamand déporterait volontiers en Wallonie le Bruxellois francophone qui fait tache dans sa capitale). Mais le Bruxellois est avant tout fier d’être au cœur du royaume, à un jet d’urine du Manneken-Pis et du

palais du roi adoré, à quelques stations du sporting-club d’Anderlecht et de l’Union St Gilloise, au pays de Tintin, de Gaston, d’Eddy Merckx, d’Annie Cordy, de l’entarteur, de Sttellla, des Snuls, de l’Atomium, des gouvernements sans Premier ministre… Bref, le Bruxellois se la joue mais on lui pardonne parce qu’il a de quoi.

Dernier cas, si le Belge vous répond avec un superbe mix d’accent allemand et de wallon, vous êtes tombé sur un des membres de la communauté germanophone (ils sont 70 000). Le mieux est de faire comme tout le monde en Belgique : s’en foutre et passer votre chemin. De toute façon, le royaume

de nos voisins est si petit qu’on ne peut pas s’y perdre.

Pascal Fioretto, Fluide Glacial

Pour en savoir plus…

Ce constat de l’historien marxiste Eric Hobsbawm suffirait-il à justifier la présente livraison des cm, presque entièrement consacrée à 1789. On ne nous soupçonnera pas d’entrer en compétition avec les fastes français du bicentenaire, grandioses et déjà envahissants.

Ce constat de l’historien marxiste Eric Hobsbawm suffirait-il à justifier la présente livraison des cm, presque entièrement consacrée à 1789. On ne nous soupçonnera pas d’entrer en compétition avec les fastes français du bicentenaire, grandioses et déjà envahissants.