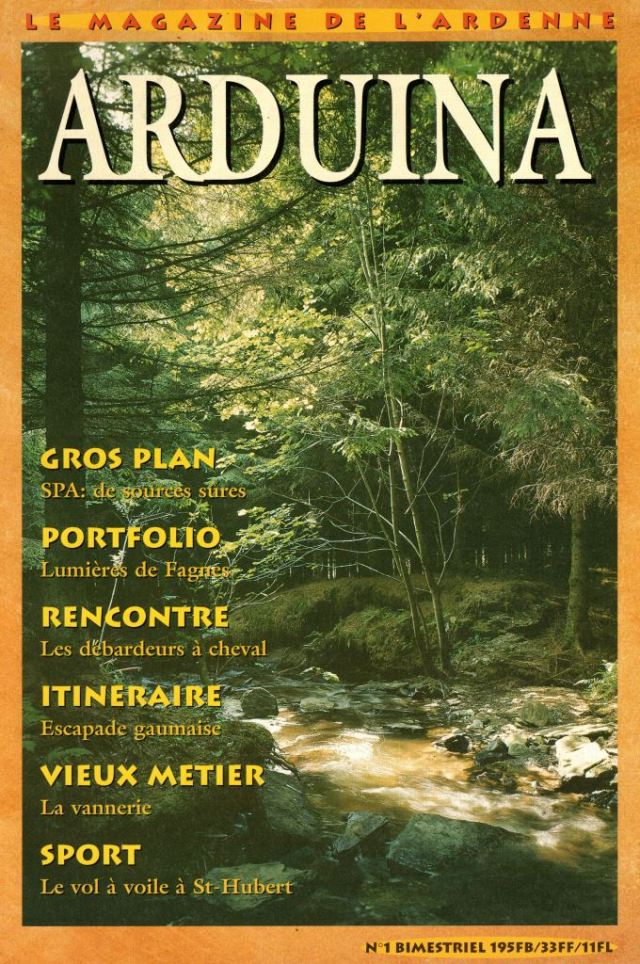

195 FB / 33 FF / 11 FL : des francs belges ou français, des florins, c’est la marque d’une autre époque. On la trouve au pied de la couverture de l’éphémère magazine Arduina, dont trois numéros seulement nous sont parvenus (merci à notre regretté collaborateur David Limage pour cela). La collection est néanmoins complète comme cela et restera disponible dans les ressources de notre documenta.wallonica.org…

Dans le même fonds…

- AGORA XI.3 : Inaptitude. Pour la défense des êtres sans défense (2006)

- EPOK #44 : Immortel ad vitam, un film de Enki BILAL (1 mars 2004)

- AGORA VII.3 : L’Encyclopédie de l’Agora, un portail éclairé (2000)

- FLUIDE GLACIAL n°79 (janvier 1983)

- AGORA XI.1 : Les professions (2005)

- Arduina n°2 (magazine, 1997-1998)

- FLUIDE GLACIAL n°93 : les bonnes feuilles (mars 1984)

- PHILOMAG.COM : Sei Shônagon, Notes de chevet (X-XIe siècle)

- CAHIERS MARXISTES n°165 : 1789-1989 (janvier-février 1989)

- La vie liégeoise n°10 (octobre 1974)